Créer avec l’IA sans s’effacer : art, psychothérapie et liberté intérieure

Créer avec l’IA sans s’effacer : art, psychothérapie et liberté intérieure Créer avec l’IA sans s’effacer, c’est choisir de rester présent, créatif et auteur, plutôt que consommateur d’images. Dans un monde où une image peut être générée en quelques secondes, la question n’est plus “est-ce que l’IA fait du beau ?”. La vraie question devient : qu’est-ce que je fais, moi, au cœur de ce processus ? Je ne m’intéresse pas à l’IA comme à une machine à produire du parfait. Je m’y intéresse comme à un espace de confrontation et d’appropriation. Un espace où l’on choisit de rester actif, créatif, vivant. Pas pour rassurer son ego (“je garde le contrôle”), mais pour évoluer avec ce qui est présent, sans posture de défense, sans jugement, sans évitement. CAR NOUS CRAIGNONS DE PERDRE LE CONTRÔLE… MAIS LE CONTRÔLE DE QUOI ?Il existe une illusion narcissique très puissante : celle d’être des êtres totalement autodéterminés, comme si notre conscience était autonome, pure, intacte. Dans la réalité, nous sommes conditionnés en permanence. La société nous “entraîne” à répondre à ses besoins : performance, conformité, image, statut, désir fabriqué, anxiété entretenue. L’IA ne crée pas ce phénomène. Elle le rend plus visible. Et elle nous oblige à regarder une vérité inconfortable : notre “moi” est déjà en dialogue constant avec des systèmes plus grands que lui. Alors résister à quoi, exactement ?À une perte de contrôle imaginaire ?À une finitude réelle ?À l’idée que la valeur ne réside pas dans la technique, mais dans la présence ? L’espérance de vie du groupe dépasse celle de l’individu. Notre époque continuera sans nous. L’enjeu devient donc moins de “se défendre” que de rencontrer lucidement ce qui arrive, et de décider comment on y participe. COLLABORER AU LIEU DE JUGER : UNE ÉTHIQUE DE RENCONTREClaire Silver se décrit comme une “AI collaborative artist” : une artiste qui collabore avec l’IA pour créer des œuvres qu’aucun des deux ne pourrait créer seul. Ce qui est intéressant n’est pas le résultat “impressionnant”, mais le déplacement intérieur : l’IA devient un partenaire qui fait sauter la barrière du skill, et ramène l’artiste vers le message, le sens, l’expression. (TED) Elle décrit aussi une méthode qui me parle profondément : mettre du vécu dans la machine. Injecter des fragments réels (mémoire, rêves, météo intime, musique, obsessions), pour éviter la “bouillie” générique. C’est ainsi que l’image devient personnelle, surprenante, vraie. (TED) L’originalité, aujourd’hui, ressemble moins à “inventer ex nihilo” qu’à savoir poser des questions, construire une trajectoire, orchestrer une rencontre avec le réel. PSYCHOTHÉRAPIE : UN PROCESSUS QU’ON NE CONTRÔLE PASC’est exactement la même chose en psychothérapie. Quand on commence une thérapie, ou quand on commence un projet artistique, il faut accepter une chose centrale : on va être affecté par l’autre. Dans les deux sens. Et cela n’est pas contrôlable. En thérapie, on peut se défendre derrière des outils, des techniques, des protocoles. Les thérapeutes aussi. On peut se raconter qu’on “maîtrise” ce qu’on fait. Mais au fond, personne ne sait exactement ce qui se passe. On voit des effets.On observe des mouvements.On écoute une personne dire qu’elle va mieux.On constate qu’un processus est en cours. Mais prétendre comprendre précisément “ce qui change” à l’intérieur d’un cerveau humain est une fiction confortable. Le cerveau contient environ 86 milliards de neurones, avec un ordre de grandeur autour de 100 000 milliards de connexions synaptiques. Qui peut vraiment savoir, à la virgule près, ce qui s’est reconfiguré — et pourquoi — dans un système d’une telle complexité ? (hms.harvard.edu) La thérapie, comme l’art, est un processus vivant : on ne le pilote pas comme on pilote une machine. On y participe. On s’y engage. On s’y rencontre. LA RENCONTRE THÉRAPEUTIQUE DEVIENT UNE RENCONTRE AVEC SOILa thérapie commence vraiment quand on accepte de se rencontrer. Dans toutes ses facettes :celles qui brillent,celles qui tremblent,celles qui font honte,celles qu’on cache depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu’éviter demande une énergie énorme. À la longue, c’est épuisant. Et cette énergie perdue finit par être payée en symptômes : tension, agitation, rigidité, isolement, contrôle, anesthésie, ou quête compulsive de validation. Rencontrer n’est pas confortable. Mais rencontrer allège. Et rend plus libre. L’IA COMME INTERLOCUTEUR FROID : UTILE POUR SE CONFRONTERL’IA peut être un interlocuteur mais un interlocuteur froid. Un miroir sans chaleur. Une surface qui renvoie quelque chose, sans intention affective. Si on l’utilise avec maturité. Elle permet une forme de confrontation :Qu’est-ce que je projette ?Qu’est-ce que je cherche à obtenir ?Qu’est-ce que je veux contrôler ?Qu’est-ce que j’évite de sentir ?Où est ma présence, dans ce que je fabrique ? À ce stade, l’IA devient un outil d’entraînement à la lucidité. Pas un outil de perfection. Pas un substitut relationnel. Un dispositif de friction. Sommes nous capables de nous confronter froidement? ou avons nous malgré tout besoin de la chaleur humaine et de ses imperfections? Apprendre à dialoguer avec ces différentes formes d’interaction à mi chemin aujourd’hui entre l’humain et la machine semble nécessaire. Je ne pense pas que l’on puisse choisir avec conscience éclairée sans s’éduquer. On risque simplement de produire des jugements qui nous semblent des choix. Mais juger n’est pas choisir. C’est aussi ce que j’explore artistiquement : un autoportrait n’est pas un “contenu”, c’est une reprise de centre. Une manière de rester sujet dans l’image, plutôt que de devenir l’objet d’un monde qui transforme tout en surface exploitable. ORIGINALITÉ : UNE DISCIPLINE, PAS UN TROPHÉEL’originalité ne se prouve pas. Elle se pratique. Elle vit dans :– la capacité à choisir (au lieu de consommer)– la capacité à recommencer (au lieu de générer en boucle)– la capacité à tolérer l’imparfait (au lieu d’anesthésier le vivant)– la capacité à collaborer avec le présent (au lieu de juger pour se protéger) C’est là que l’art rejoint la psychothérapie : dans une même compétence existentielle. Rester agent. Rester en relation. Rester vivant au centre de ce qui arrive. LIENS VIDÉO -RÉFÉRENCES Eileen Isagon Skyers (TED) – In the age of AI art, what can

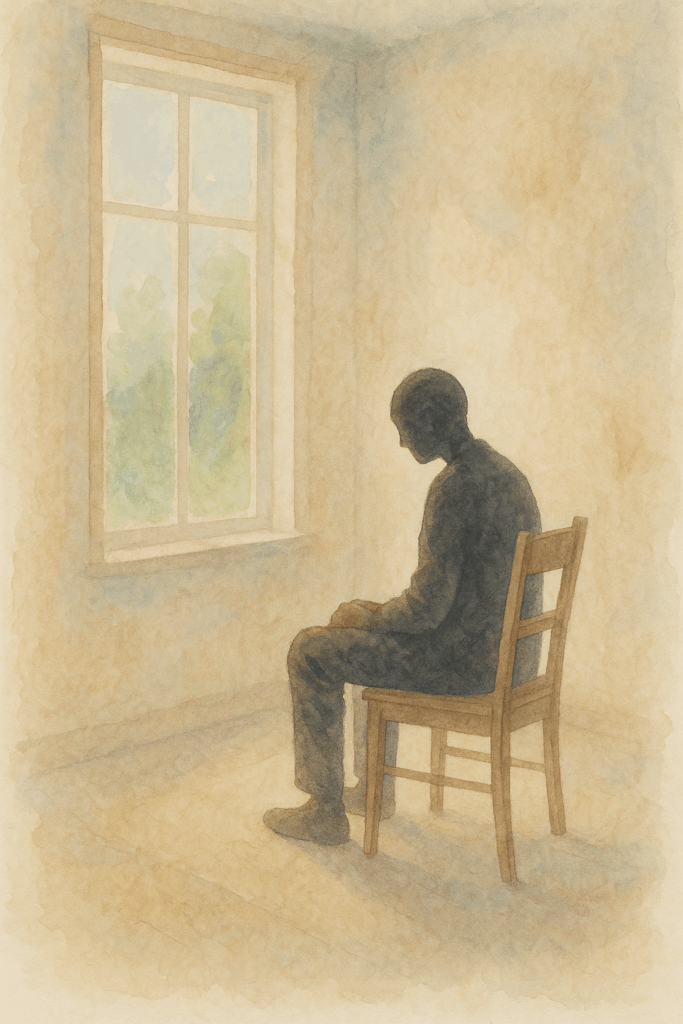

Lorsque nous tremblons

Lorsque nous tremblons Lorsque nous tremblons,ce n’est pas toujours de peur.C’est parfois parce que quelque chose en nous reconnaît que le monde vient de se fissurer,et que nous ne savons pas encore comment nous tenir. Quand un drame survient, la vie ne s’arrête pas.Elle continue, à côté.Parfois trop vite.Parfois de manière presque violente.Une naissance, un projet, un repas partagé, pendant qu’ailleurs une famille entre dans une zone où le temps n’a plus la même texture.Ce décalage est difficile à regarder.Il n’est pourtant pas une faute.Il dit quelque chose de la condition humaine. Alors la parole circule.Beaucoup.Elle cherche, elle s’agite, elle tente de faire lien, de comprendre, de nommer.Parfois elle soutient.Parfois elle protège surtout celui qui parle.Il est rarement simple de savoir, sur le moment, ce que l’on est en train de faire. Il y a des morts qui heurtent plus que d’autres.La mort d’enfants, de jeunes personnes, fait partie de celles-là.Elle ne s’intègre pas.Elle ne se range pas.Elle résiste.Quelque chose se brise dans l’idée même de continuité, dans l’ordre implicite des générations.Face à cela, la pensée vacille.Et le besoin de dire peut devenir très fort. Mais dire n’est pas toujours soutenir.Et comprendre n’est pas toujours aider. Il y a des moments où les mots arrivent trop tôt.Où ils prennent de la place là où quelque chose cherche encore à respirer.Où l’explication devient une façon de reprendre pied, surtout pour soi.Cela n’a rien de condamnable.C’est humain. Il existe aussi des moments où le silence est une forme de présence.Comme lors d’une naissance.Comme face à la mort.Non pas un silence vide,mais un silence tenu, habité, disponible.Un silence qui ne s’impose pas, qui ne se retire pas non plus.Juste là. Dans ces passages, se taire peut être un geste de respect.Pas une règle.Pas un idéal.Une possibilité.Parfois la seule qui ne déforme pas ce qui est en train de se vivre. Reste alors une question qui traverse discrètement nos échanges :quand je parle, d’où est-ce que je parle ?À partir de l’autre, ou à partir de moi ?Et est-ce que je laisse encore à l’autre la possibilité de vivre ce qu’il vit,sans y déposer mes propres affects, mes propres images, mes propres mots ? Le risque de parler à la place de l’autre est réel.Même avec de bonnes intentions.Même avec de la tendresse.Affranchir l’autre de nos sentiments demande parfois de reconnaître leurs limites. Cela devient encore plus délicat lorsqu’il s’agit des adolescents,et de celles et ceux qui restent.Leur rapport au silence et à la parole est mouvant.Ils peuvent avoir besoin d’espace, puis de mots.Ou l’inverse.Souvent des deux, mais pas au même rythme que nous.Les écouter, c’est aussi accepter de ne pas précéder leur sens. Dans le travail thérapeutique, cette tension est bien connue.Les thérapeutes ne sont pas à l’extérieur de ces événements.Ils sont eux aussi touchés, traversés, reliés à d’autres.La rencontre avec un patient n’est jamais hors du monde.Elle se fait avec ce qui est là, dedans et dehors. Il y a alors une double attention à tenir :être là pour ce que le patient apporte,et prendre soin de l’espace entre deux personnesqui, chacune à leur manière, sont en train de composer avec quelque chose de difficile.Ni se confondre.Ni se retirer.Rester présent, simplement. Lorsque l’agitation collective retombe,ce qui reste, pour beaucoup, c’est le temps long.Celui du corps.Celui de l’attente.Celui du manque.Ce temps-là n’a pas besoin de bruit.Il a besoin de liens qui tiennent. Lorsque nous tremblons,nous cherchons souvent à faire quelque chose.Parfois, aider consiste surtout à ne pas prendre la place.À rester là.À être disponible.Sans expliquer.Sans conclure. Et à continuer, modestement,à nous tenir les uns auprès des autres,là où rien ne peut être réparé,mais où quelque chose peut encore être porté.

Vivre, et pas seulement tenir

Vivre, et pas seulement tenir Pour moi, la psychothérapie n’a jamais été un simple outil destiné à réparer des dysfonctionnements. Elle n’est pas un pansement appliqué sur une existence trop lourde à porter, ni un dispositif de survie psychique destiné à permettre aux individus de continuer à fonctionner dans un système qui les use. Elle est, avant tout, un lieu. Un lieu rare. Un lieu où l’on peut s’arrêter et se poser une question que notre société évite soigneusement : qu’est-ce que vivre, vraiment. J’ai longtemps observé à quel point la psychothérapie contemporaine s’est progressivement orientée vers l’optimisation du quotidien. Réduire les symptômes. Gérer l’anxiété. Améliorer le sommeil. Retrouver de l’efficacité. Ces démarches ont leur légitimité et leur utilité. Elles permettent souvent un mieux-être réel. Mais lorsqu’elles deviennent l’horizon ultime du travail thérapeutique, quelque chose se perd. On soulage, on ajuste, on régule… sans toujours interroger la direction. Comme si l’essentiel était de survivre un peu mieux, sans jamais se demander vers quoi l’on vit. Nous vivons dans une société où de plus en plus d’êtres humains consultent pour tenir. Pour ne pas s’effondrer. Pour continuer malgré la fatigue, la pression, la solitude, l’absurdité parfois ressentie. Le psychologue devient alors une ressource de maintien, presque un rouage discret d’un système qui produit de la souffrance. Or, la qualité de vie ne se résume pas à une diminution des symptômes. Elle a un coût : en temps, en énergie, en courage. Elle implique souvent de se déplacer, non pas au-dessus du système, dans une quête de réussite ou d’enrichissement, mais ailleurs. À un endroit plus juste pour soi. La thérapie La thérapie existentielle, telle que je la conçois, est précisément cet espace de déplacement. Elle commence par une analyse fine de la trajectoire de l’individu : son histoire, ses stratégies, ses mécanismes de protection. Là, les outils de la thérapie cognitivo-comportementale trouvent toute leur place. Comprendre les schémas, les évitements, les oppositions, les intrications parfois subtiles entre peur, contrôle et adaptation permet déjà un apaisement. Se connaître mieux, c’est souvent souffrir moins. À partir de là, d’autres approches peuvent intervenir : EMDR, hypnose clinique, thérapies comportementales et corporelles. Elles permettent de travailler la souffrance là où elle s’est inscrite : dans la mémoire, dans le corps, dans les réponses automatiques. Elles dégagent des espaces de liberté, elles lèvent des entraves, elles redonnent du mouvement. Mais une question demeure, rarement formulée : évoluer, oui… mais vers quoi ? Évoluer, oui, mais vers quoi Un être humain est un être fini. Il vieillit. Il tombe malade. Il perd. Il est confronté aux ruptures, aux deuils, aux limites de son corps, à la disparition des autres, puis à la perspective de sa propre mort. Ce ne sont pas des abstractions philosophiques : ce sont des faits. Des données brutes de l’existence. Faire comme si ces réalités n’avaient pas leur place dans l’espace thérapeutique me semble appauvrir profondément le travail clinique. Il ne s’agit pas de philosopher à la place de la personne, ni de proposer des réponses toutes faites. Il s’agit de créer un espace où ces questions peuvent être ressenties, pensées, incarnées. Qu’est-ce que cela fait, émotionnellement et corporellement, d’être vivant ? Qu’est-ce que cela fait d’avoir mal, de perdre, d’aimer, de savoir que tout cela est limité dans le temps ? Apprivoiser ces dimensions transforme la nature même du travail thérapeutique. On ne se contente plus de résoudre des problèmes ; on explore une manière d’habiter sa propre existence. On entend parfois que les patients ne veulent pas se poser ces questions. Je crois surtout qu’on ne leur propose pas toujours un cadre suffisamment sûr, ouvert et engagé pour le faire. Nous sommes des êtres intersubjectifs. Le thérapeute influence inévitablement l’espace, par sa présence, ses silences, sa manière d’être au monde. Prétendre à une neutralité totale est une illusion. Assumer cette responsabilité, c’est accepter le risque de penser avec l’autre ce que vivre veut dire, sans dogme, sans idéologie, mais avec rigueur et humanité. À défaut, la psychothérapie risque de se transformer en une branche paramédicale de plus, soumise à une logique purement diagnostique, perdant sa profondeur clinique et son ancrage humain. Or, la formation en psychologie est précisément ce qui permet d’éviter cela. Elle traverse l’anthropologie, l’ethnologie, la sociologie, la phénoménologie clinique, la psychopathologie, les neurosciences, la biologie comportementale. Cette pluralité de savoirs est une richesse immense. Elle permet de replacer l’individu dans une trajectoire humaine, culturelle et biologique complexe, plutôt que de le réduire à une catégorie ou à un trouble. Je crois profondément que les psychologues ont aussi une fonction de repère dans la société. À la manière des figures anciennes du chaman ou de la sorcière du village : non pas des détenteurs de vérité, mais des passeurs. Des personnes capables de proposer à la fois des techniques, des soins, et une réflexion plus large sur le sens, les valeurs, les croyances. Des figures qui interrogent les récits qui aident à vivre, mais aussi ceux qui enferment et freinent l’évolution. C’est aussi pour préserver cette liberté que je travaille hors du cadre de l’assurance maladie. Non par rejet du soin, mais pour conserver un espace suffisamment ouvert, souple, créatif. Une ouverture qui n’est ni ésotérique ni dogmatique. Mon travail avec les phénomènes sectaires m’a appris à me méfier des certitudes absolues. La spiritualité peut être une ressource, à condition d’être questionnée, contextualisée, incarnée dans une trajectoire singulière. Je pense que l’on peut endommager la société en pensant bien faire. En aidant sans questionner. En soignant sans ouvrir. Les espaces de réflexion existentielle sont précieux et fragiles. On les trouve souvent chez les artistes, dans la littérature, dans l’humour, dans la musique. Ce n’est pas un hasard si je suis aussi artiste, auteur-compositeur, dessinateur. L’humour, en particulier, est pour moi un outil rare : il exige précision, simplicité, courage. Il permet de dire des choses essentielles sans lourdeur. Une clinique humaine Mon travail s’inscrit dans cette tension : une clinique rigoureuse, informée par les diagnostics, la